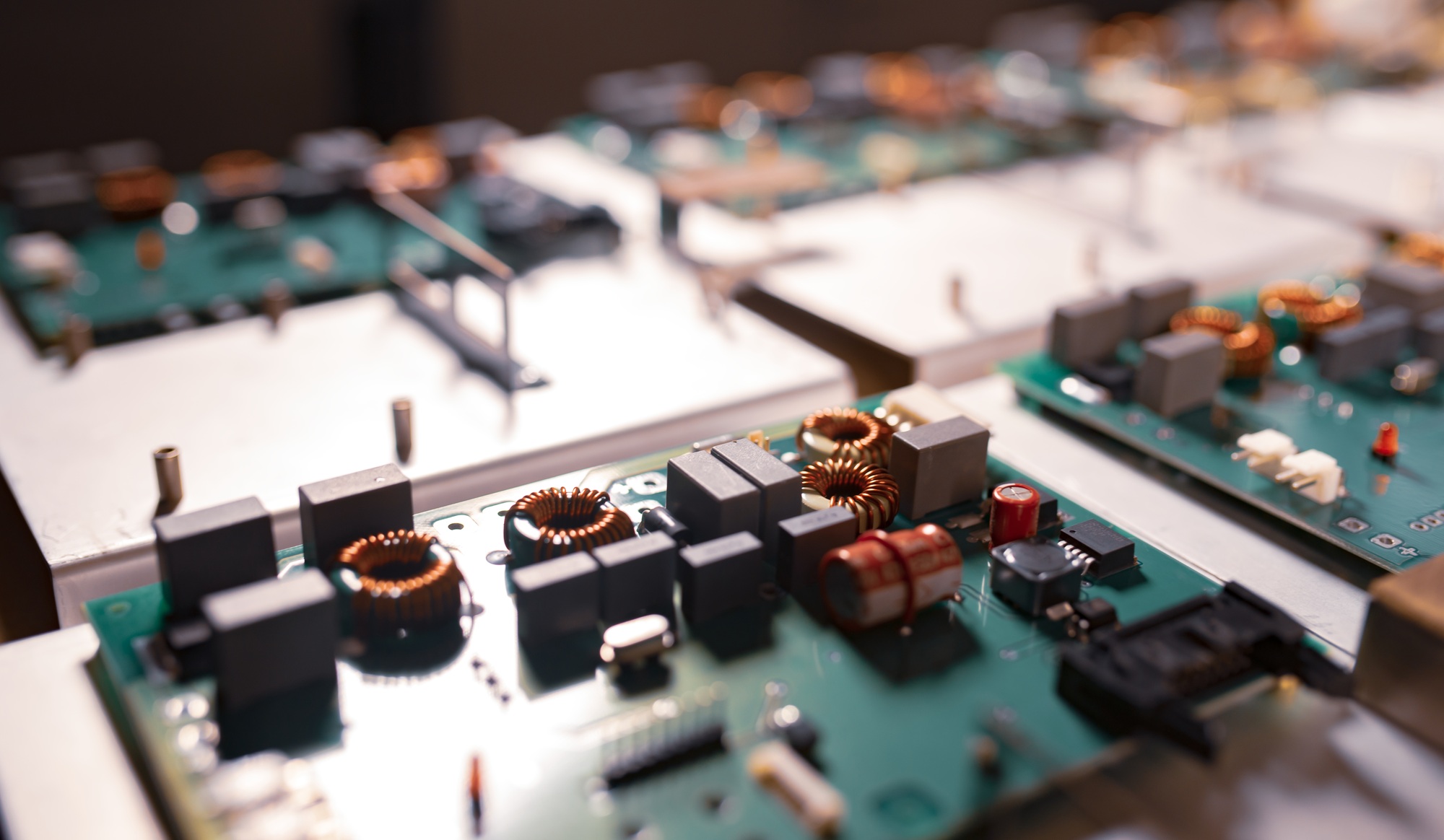

Die Nichtverfügbarkeit von Bauteilen sowie deren rechtliche Absicherung

Die Langlebigkeit von Produkten sieht sich immer wieder mit einer mangelnden Langzeitverfügbarkeit von Bauteilen konfrontiert.

Gerade OEMs und ODMs benötigen eine sichergestellte Produktverfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus, was in der Lieferkette aber unter anderem aufgrund von komplexen Lieferketten und gesetzlichen Anforderungen in dem für Unternehmen notwendigen Umfang nicht mehr gewährleistet werden kann.

Die plötzliche oder geplante Nichtverfügbarkeit von Bauteilen, Ersatzteilen oder technischen Erzeugnissen, stellt den gesamten Wirtschaftsverkehr – insbesondere in Zeiten geopolitischer Spannungsverhältnisse – vor große und nur schwer handhabbare Probleme.

Was versteht man unter Nichtverfügbarkeit?

Unter Nichtverfügbarkeit oder Obsoleszenz versteht man die beginnende oder tatsächliche Nichtverfügbarkeit von Materialien, Bauteilen, Ressourcen oder Know-How.

Welche Arten der Nichtverfügbarkeit unterscheidet man?

Man unterscheidet im Wesentlichen vier Arten der Nichtverfügbarkeit.

1) Technische Nichtverfügbarkeit

Technische Nichtverfügbarkeit liegt vor, wenn ein Bauteil oder ein Produkt aufgrund technischer Probleme oder Defekte nicht mehr voll funktionsfähig ist.

2) Wirtschaftliche Nichtverfügbarkeit

Wirtschaftliche Nichtverfügbarkeit liegt vor, wenn Bauteile und Materialien nicht in ausreichender Menge oder zu einem hinnehmbaren Preis auf dem Markt erhältlich sind. Gründe für diese wirtschaftliche Nichtverfügbarkeit können beispielsweise sein: Preiserhöhungen, Lieferengpässe, mangelnde Rentabilität, stetig änderndes Verbraucherverhalten, etc.

3) Geplante Nichtverfügbarkeit

Unter geplanter Nichtverfügbarkeit versteht man die geplante oder vorher festgelegte Ausfallzeit bzw. Lebensdauer eines Produktes oder Bauteils. Das bedeutet, dass Produkte bewusst so gebaut und konzipiert, dass sie nach einer bestimmten Nutzungsdauer veraltet und nicht mehr nutzbar sein.

4) Gesetzliche Nichtverfügbarkeit

Gesetzliche Nichtverfügbarkeit liegt vor, wenn ein Produkt nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht, deswegen nicht mehr genutzt werden darf und eingestellt werden muss. Dies ist häufig insbesondere aufgrund Anforderungen und Änderungen der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006), der RoHS- Richtlinie (2011/65/EU ) und der POP-Verordnung (EU 2019/2021) der Fall.

Vorgenannte Verordnungen und Richtlinien zielen darauf ab, in einer globalisierten Welt die Standards von Menschenrechten und einem sorgfältigen Umgang mit der Umwelt und Natur hochzuhalten.

Auch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzt stellt einen Grund dar, welcher zu einer gesetzlichen Nichtverfügbarkeit führen kann. Unternehmen (mehr als 1.000 Mitarbeiter und mehr als 450 Mio. Eur. Umsatz) müssen bestimmte Sorgfaltspflichten entlang der gesamtem Lieferkette umsetzen, um negative Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf Menschenrechte und Umwelt zu vermeiden. Dies verpflichtet Unternehmen zur Überwachung und Sicherstellung von Menschenrechten und Umweltstandards in der gesamten Lieferkette. Dies kann zu Lieferengpässen, insbesondere bei kritischen oder schwer ersetzbaren Bauteilen führen.

Auch Importbeschränkungen hinsichtlich einzelner Produkte und Stoffe, Produktionsstopps in Drittländern, ein Wegfall von internationalen Handelspartnern, sowie daraus resultierende Unterangebote und Abkündigungen zahlreicher Bauteile, Umstellungsprozesse hinsichtlich der Materialforschung und erhöhte Prüf- und Dokumentationspflichten können zu einer gesetzlichen Nichtverfügbarkeit von Bauteilen führen.

Welche Folgen hat die Nichtverfügbarkeit in rechtlicher Betrachtung?

Die Nichtverfügbarkeit von Bauteilen führt dazu, dass Unternehmen oder Lieferanten sich neben Vertragsstrafen und Haftungsrisiken auch mit Garantie- und Gewährleistungsproblemen konfrontiert sehen.

1) Ersatzteillieferverpflichtung

Die erste Frage, die sich in diesem Zusammenhang der Nichtverfügbarkeit stellt, ist, ob Unternehmen und Lieferanten im Falle der Nichtverfügbarkeit bestimmter Bauteile überhaupt einer Ersatzteillieferverpflichtung unterliegen. Diese Frage muss mit „ja“ beantwortet werden. Eine solche Ersatzteillieferverpflichtung ergibt sich nach herrschender Meinung aus § 242 BGB als gesetzliche Nebenpflicht zum Kaufvertrag.

2) Unmöglichkeit der Ersatzteillieferverpflichtung

Aufgrund der bestehenden Ersatzteillieferverpflichtung stellt sich weiterhin die Frage, ob sich ein Lieferant auf im Falle der Nichtverfügbarkeit von Bauteilen auf Unmöglichkeit der Belieferung berufen kann. Da Bauteile jedoch immer, auch wenn zu teureren Preisen beschaffbar sein werden, kommt eine Unmöglichkeit grundsätzlich nicht in Betracht. Das bedeutet es bliebt bei der primären Verpflichtung zur Ersatzteillieferverpflichtung.

Lösungen im Rahmen der Vertragsgestaltung

Um die rechtlichen Risiken der Nichtverfügbarkeit abzusichern, müssen Unternehmen und Lieferanten rechtliche Vorkehrungen treffen. Die beste und sicherste Vorkehrung ist eine ordnungsgemäße Vertragsgestaltung zur Risikominimierung.

Vertragliche Absicherung können insbesondere in Liefer-, Ersatzteilliefer- und Rahmenverträgen getroffen werden.

Von großer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang vertragliche Regelungen über die Ersatzteillieferverpflichtung, die Verlängerung von Gewährleistungsfristen und die Garantie sowie zu der Preisgestaltung, der Weiterentwicklung von Ersatzteilen, dem Lieferantenmanagement und dem Obsoleszenzmanagement.

Fazit

Möchten Sie derartige Risiken vermeiden und Ihr Unternehmen vor Schadensfällen bewahren sowie Risiken minimieren, die ihrer Branche zuzurechnen sind?

Wie werden Incoterms vereinbart?

Incoterms gelten nicht von sich aus automisch, sondern müssen aktiv und ausdrücklich in den Kauf- bzw. Liefervertrag einbezogen werden. Es empfiehlt sich zudem bereits eine Einbeziehung im Rahmen der Auftragsdokumente, somit Angebot, Bestellung und Auftragsbestätigung. Bitte achten Sie hierbei immer auf die richtige Bezeichnung der Incoterms, z.B. EXW Incoterms 2020.

Bitte beachten Sie zudem, dass Incoterms nicht die Zahlungsbedingungen und den Gerichtsstand, den Eigentumsübergang, Haftungsausschlüsse sowie die Rechtsfolgen von Verstößen gegen die Incoterms-Verpflichtungen regeln . All dies muss durch eine individualvertragliche Regelung zwischen den Vertragsparteien vereinbart werden.

Fazit:

Möchten Sie Ihre Verträge auf eine wirksame Einbeziehung oder Verwendung von Incoterms-Klauseln überprüfen lassen oder möchten Sie wissen, welche Incoterms für Sie die am besten geeigneten sind, um ein Risiko für Ihr Unternehmen zu minimieren, beraten wir Sie gerne.

Gerne erstellen wir entsprechende vertragliche Klauseln für Sie oder passen bereits bestehende Klauseln auf den aktuellen Stand an.